Génocide au Rwanda : Les témoignages de Rusagara

Les témoignages qui suivent vous sont livrés avec le moins de filtres possible, ils sont une prise de note à la volée de la traduction simultanée de Jean-Baptiste Bizimana, directeur de l’association Modeste et Innocent à Huye.

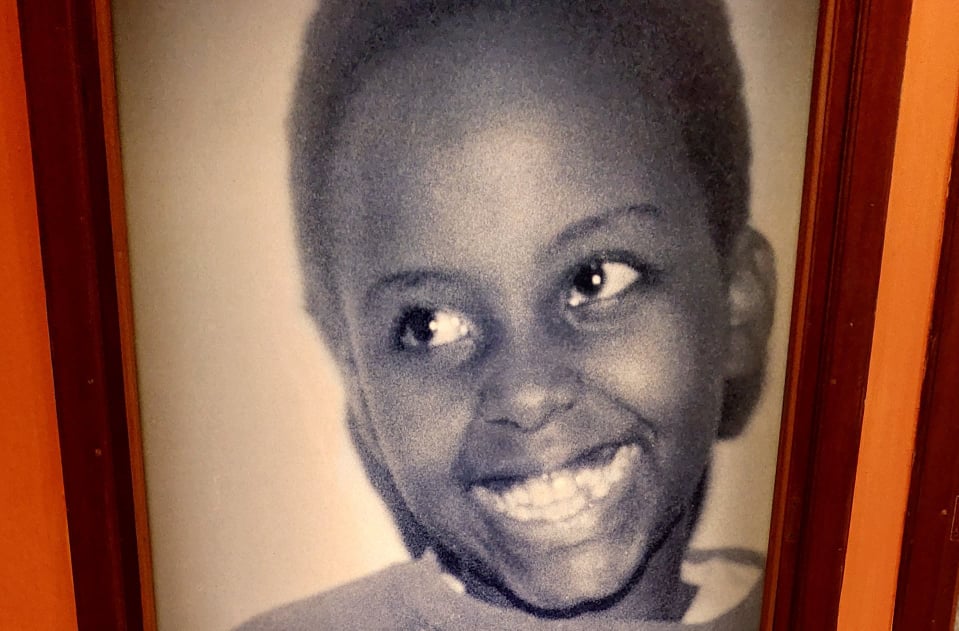

Médart

Je m’appelle Kanyanda Médart, je suis marié, j’ai 12 enfants et une femme. Si je suis devant vous maintenant c’est grâce à la bonne gouvernance qui caractérise notre pays surtout le leadership du président de la République. Ce n’est pas pour rien que je le remercie parce que je suis génocidaire, j’ai tué des gens au mois d’avril 1994. Edouard à côté de moi a eu toute sa famille décimée, son grand-père, sa grand-mère, et j’ai joué un rôle dans leur mort. Les tueurs et les rescapés, ce sont des gens qui se connaissaient, qui partageaient la boisson, la même culture, des liens de mariage. Moi aussi je ne sais pas pourquoi nous les avons tué, on dirait que nous étions des fous. Le gouvernement de l’unité nationale nous a mis quelque part, il nous a emprisonné, j’ai passé 15 ans en prison. J’ai terminé la sentence issue des tribunaux gaçaça, des tribunaux populaires. C’était une justice réconciliatrice parce que nous devions confesser les crimes que nous avions commis, nous pouvions bénéficier de l’allègement des peines. Si nous avons purgé les peines que nous avons reçues des tribunaux gaçaça, ça nous a guéri de l’animalité. Edouard à côté de moi, je ne le vois pas du même œil que je le voyais avant. Avant l’existence de ce groupe de réconciliation, je le fuyais. Même sa tante, son oncle, c’était la même chose. Les rescapés dans la cellule fuyaient quand ils me voyaient.

Ce groupe a commencé comme un club de réconciliation mais au départ, des gens avaient pris l’initiative de se rencontrer. Mais après, ils nous ont demandé de les rejoindre dans le club de réconciliation. On ne se voyait pas souvent. Pendant les commémorations, au début, on accompagnait les gens sur les lieux de mémoire et peu à peu, la peur m’a quitté jusqu’à ce que je puisse demander pardon publiquement lors d’une cérémonie à la paroisse. Pendant cette cérémonie, nous avons confessé publiquement les crimes commis et si nous faisons partie de ce groupe, c’est grâce à la formation de 6 mois reçue de l’AMI (Association Modeste et Innocent). L’AMI nous a formés et nous a appuyés d’une autre manière. Edouard, sa tante, la femme de son oncle, étaient dans un vallon de misère avant. Moi aussi j’errais sur les collines. Aujourd’hui, nous avons aménagé l’espace de dialogue et nous sommes devenus un espace de réconciliation. Là où nous sommes, je ne suis plus perché sur le mont de la violence et eux dans le vallon de la misère, c’est à cause de la bonne gouvernance de ce pays.

L’AMI nous a attribué un devoir à domicile. Ils nous ont donné des feuilles et chacun devait mentionner une activité spécifique qu’il allait faire en faveur de la personne avec qui il avait des problèmes. Comme je venais d’ailleurs, j’ai choisi une personnes qui n’était pas membre de ce groupe. J’ai été chez une autre personne : j’ai cultivé avec ma houe pendant deux jours et partager le repas. Quant à Edouard, dont j’ai tué le grand-père et la grand-mère, est venu chez moi, il a cultivé dans mes champs. Nous avons mangé ensemble. Et nous avons des visites habituelles, il n’y a pas de méfiance et de soupçon. Même mon enfant fait partie du groupe des jeunes qui ont emprunté le même chemin. Je lui ai demandé d’aimer les enfants d’Edouard et je leur ai dit qu’ils ne doivent pas emprunter le même chemin que nous avions emprunté, celui du génocide. Aujourd’hui, je suis reconnaissant, quand bien même je mourrai, je partirai en paix. Je remercie l’AMI.

Edouard

Merci, je m’appelle Edouard Mbonimana. Pour ce qui concerne l’histoire j’étais très jeune pendant le génocide mais quand même je voyais, je comprenais ce qui se passait. Pour moi, c’était impensable que les relations détendues alllaient reprendre mais grâce à la volonté politique, ça a été possible. Sincèrement, nous ne pensions pas que nous allions reprendre les relations avec les génocidaires. Aujourd’hui, nous sommes ensemble. J’allais le saluer mais ce n’est pas permis pendant la pandémie de covid. Les relations que nous avons reprises nous ont permis de reprendre des activités à caractère économique. Nous conjuguons nos efforts. S’il, Médart, a besoin de moi, je viens à son secours et si j’ai besoin de lui, il vient à mon secours. Il a presque tout dit : nous avons pris la décision de dépasser cette histoire tragique pour créer la paix dans le présent. Le génocide n’a pas seulement emporté les vies humaines, il a aussi créé la précarité économique. Nous sommes dans des groupes qui nous réveillent. Nous n’avons aucune ombre de doute que l’avenir nous promet des merveilles. Nous sommes confiants de nous.

Antoine

Bonjour je m’appelle Antoine Ndushabandi, je suis marié, j’ai 5 enfants et une femme. En premier lieu, je remercie le Bon Dieu qui a permis que nous nous rencontrions ici. Je remercie aussi les leaders du pays et je remercie les autorités du district et du secteur ici présentes. En peu de mots, je suis un ex-prisonnier du génocide. J’ai passé 11 ans et 6 mois en prison. Pourquoi ? Parce que j’avais participé au génocide. J’avais pillé les biens d’Odette. Je n’étais pas sûr que j’allais retourner sur ma colline natale, mais j’ai été libéré, j’ai confessé les crimes commis contre Madeleine dont j’avais aussi endommagé et pillé les biens. Après la sortie de prison, quand les rescapés me voyaient, ils me fuyaient. Pendant la juridiction gaçaça, la sentence est tombée, on m’a demandé de rembourser les biens pillés. Comme j’étais incapable de rembourser, ils venaient régulièrement chez moi et moi je les fuyais jusqu’à ce que nos leaders nous conseillent de les approcher et de demander pardon. Nous avons demandé pardon grâce au conseil de notre président Jean-Népocène qui nous a invité à l’accompagner pendant les cérémonies de commémorations du génocide.

Avant, nous ne nous sentions pas concernés par les cérémonies de commémoration du génocide mais quand il nous a invité à le rejoindre, timidement, nous avons commencé à les accompagner. Nous avions de petites sommes qui nous permettaient d’acheter à boire. L’AMI est venue à ce moment-là, elle nous a formé et ma mentalité a complètement changé. C’est là que j’ai approché Odette et Madeleine. Au départ elles étaient très réticentes, elle ne voulaient pas que je rentre dans leur maison mais j’ai persévéré et j’ai demandé pardon. J’ai seulement remboursé une partie et elle a cédé sur l’autre partie.

Pour le moment,je considère Odette comme ma véritable mère. Madeleine, je la considère aussi comme ma mère ou ma grand-mère. Les autres rescapés du génocide n’ont plus peur de moi. C’est grâce à AMI. Nous sommes devenus des messagers de la réconciliation parce que nous ne voulions pas garder au sein de notre enclos le cadeau que nous avions reçu. C’est une chance car Odette m’appelle souvent. Elle a un téléphone,moi aussi et quand elle a besoin de moi, elle m’appelle et je réponds à son appel et vice-versa. Exemple : les semences de haricots, de maïs que j’ai semées, elles viennent d’Odette. Elle me les a données gratuitement. Elle m’a aussi donné un mouton afin que je puisse avoir un peu de fumier organique pour mes champs. Quand je vais au marché et que je trouve Madeleine en train de vendre quelque chose, elle réduit les prix pour moi plutôt que pour d’autres. Je remercie donc mes mamans, le gouvernement de l’unité nationale, tout le monde qui a contribué à la situation actuelle. Je leur demande de rester à nos côtés parce que le chemin continue. Maintenant je suis très heureux parce que les relations avec les rescapés sont au beau fixe mais j’ai des camarades qui sont toujours enracinés dans la mentalité du vieux temps. Je dois les approcher, je voudrais contribuer à leur changement de mentalité. Je veux contribuer à ce que le programme d’unité nationale prenne racine. Nous voulons avancer à pas de géant.

Odette

Je m’appelle Odette Mudusabire, je m’excuse parce que je ne peux pas me tenir debout : je suis malade. Comme les autres je remercie nos autorités, l’Ami. Antoine, il m’a pillée pendant le génocide et même sa propre famille a décimé ma famille. Avant d’être réunis par l’AMI, c’était une famille que je ne voulais même pas voir. Quand je rencontrais l’un des leurs, je changeais de chemin et je fuyais à toute vitesse. Au début c’est Jean-Népocène qui nous a mis ensemble, progressivement, ils nous ont accompagné dans les cérémonies de mémoire et quand l’AMI est venu, il nous a formés. Nous sommes devenus imprégnés par les enseignements de l’AMI et nous avons changé intérieurement. Antoine a commencé à m’approcher progressivement, il a demandé pardon mais sur le coup je n’ai pas pardonné. Au fur et à mesure que j’étais formée par l’AMI, c’est là où mon cœur a été libéré, j’ai été capable de lui pardonner. C’est mon fils. Pendant la saison culturale, il est près de moi. Il vient sans tarder. Les relations se sont améliorées, il n’y a plus de problème. Je n’oublie pas notre leadership, l’AMI mais aussi tous les visiteurs qui passent pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse.

Jeanne d’Arc

Je m’appelle Jeanne d’Arc Ngiayatshumi. Pardonner nous a libérés, au début, nous nous sommes acceptés, c’est l’acceptation de soi. Dans cette cellule, nous étions tous traumatisés, certains étaient même devenus des fous qui erraient sur les collines. La situation était telle que pardonner était un des meilleurs choix. Parce que nous risquions d’être fous et errer sur les collines et donc quand nous avons vus que nous étions seuls concernés par les cérémonies de commémoration. Nous avons réfléchi avec Jean-Népocène sur comment nous rapprocher des ex-prisonniers pour crime de génocide. Nous nous sommes rapproché, nous avons accordé le pardon mais il y a des criminels qui restent en prison mais à eux aussi, nous sommes prêts à leur pardonner. Nous vous remercions, l’AMI d’avoir été à nos côté dans ce processus d’acceptation de soi.

Le groupe de réconciliation de la cellule de Rusagara, cellule de Mbazi, district de Huye est né en 2017. À Rusagara, les activités des juridictions gaçaça avaient eu lieu entre 2006 et 2012. En 2019, il a reçu une première formation de l’Association Modeste et Innocent. Il compte 40 membres : 20 rescapés et 20 ex-prisonniers pour participation au génocide. Outre les activités de commémoration et de réconciliation, il a constitué une caisse de solidarité. Il a aussi construit à ce jour sept maisons pour des sans-abris et assuré à tous ses membres une couverture mutuelle de santé. Il a également un rucher collectif qui produit une cinquantaine de kilos de miel chaque année.