Les élections sont finies, place à la démocratie !

Dêmos : gr. δῆμος

Ils sont acteurs et actrices de changement. Ils sont artistes, professeurs, journalistes ou chercheurs. Ils ont deux points communs. Le premier, c’est que j’ai de l’estime pour eux. Par l’art, l’éducation, la recherche ou l’action, ils participent à façonner le monde dans lequel j’aspire à vivre : une société cultivée, éduquée, critique et mobilisée. Puis ils sont franchement sympas aussi, ce qui, à l’heure de l’apéro, peut se révéler plus qu’agréable. Le deuxième, c’est qu’ils ont une fâcheuse tendance à se méfier… disons même à critiquer ouvertement la démocratie représentative et les élus qui nous gouvernent.

Le 14 octobre dernier, j’ai été élu échevin*. Vous voyez où est le problème…

À partir de là, j’ai deux solutions : soit je sombre dans la schizophrénie et un trouble dissociatif des plus pathogènes… revêtant à la scène mon écharpe d’échevin et en coulisse, ma cape de pourfendeur de « tous ces pourris », histoire de pouvoir continuer à boire des verres avec les gens que j’apprécie…

Soit j’essaye de les réconcilier.

Encore des maux

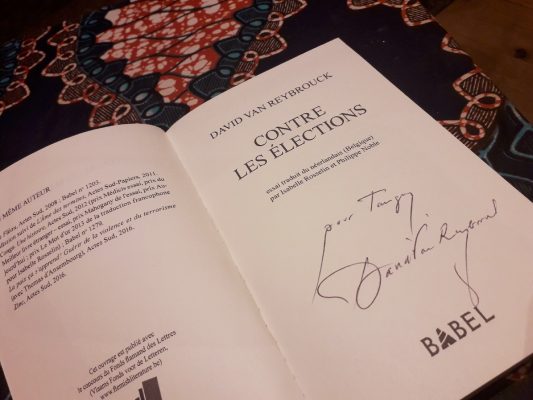

Cela faisait déjà quelques temps que j’avais fini de lire Contre les élections de David Van Reybrouck. Quelques mois plus tard, je participais au financement d’un documentaire sur la démocratie par les génialissimes auteurs de Datagueule. Conséquence ? Ils avaient fini de me convaincre que notre mode de scrutin ne correspondait en rien à une démocratie.

Masochisme ? Déni ? Syndrome de Stockholm ? Je m’étais quand même présenté aux élections.

Ça faisait de moi un interlocuteur pour le moins… peu crédible pour aller défendre les thèmes de sociocratie, d’élections sans candidat, de démocratie participative, de tirage au sort, etc. En période d’élection, en 2018, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche en passant par l’extrême-centre, du Brésil à l’Afghanistan en passant par le Cameroun, les Etats-Unis et le Luxembourg, il ne se trouve pas un seul candidat qui n’affirme pas être le candidat du peuple, représentant légitime – dans le même temps – de la ménagère quinquagénaire, l’agent pénitentiaire, l’ouvrière, le fonctionnaire, la garde-barrière, le gestionnaire de rente viagère, la locataire démissionnaire et le grand propriétaire.

En même temps, mener une campagne en affirmant qu’on n’est apte à représenter qu’une seule personne : le prof-trotteur de vingt-huit ans, marié et père d’un petit garçon de onze mois, c’est s’exposer à ne remporter qu’une seule voix, la sienne, ce qui, dans le jeu d’une élection au suffrage universel, présente le fâcheux désavantage d’être plutôt… handicapant.

Alors, j’ai attendu.

La campagne est aujourd’hui finie et je peux l’affirmer haut et clair :

« Je suis incapable de représenter l’ensemble de mes coreligionnaires ! »

Alors, que faire ?

Rien que des mots?

Ce qu’on a toujours fait : autour d’une table ou bien d’une bière, d’un doc excel ou d’une cafetière, la tête en l’air, les pieds sur terre : discutons !

Les élections sont finies, maintenant place à la démocratie !

Comme à Barcelone, à Montréal, à Kingersheim, à Reykjavik, à Ungersheim, à Grenoble mais… à la mode de chez nous.

De l’école à la maison communale en passant par la salle ou la place de chaque village, autour d’un film ou d’un projet de mobilité, d’un crapeauduc* ou d’un budget.

Échangeons, parlons, communiquons ! Débattons à bâton rompus ! Ne décidons rien sans avoir entendu un avis différent du sien. Réconcilions chaque être avec la politique puisque, comme disait Gramsci : « Celui qui vit vraiment ne peut qu’être citoyen, et prendre parti. » L’avis et la vie ne forment qu’un alors vivons, devisons, révisons et avisons ensemble ! Que les maux cèdent la place aux mots… Des mots, des mots fragiles, pas des mo…nologues mais démo… cratie !

*Un échevin est un élu adjoint au bourgmestre, c’est-à-dire au maire, en Belgique.

*Le crapauduc est un tunnel qui passe sous la route pour que les animaux traversent sans se faire écraser.